双光子显微镜的应用由于适合动态成像,双光子显微镜一经问世便很快应用于神经科学、遗传发育、药物代谢等领域。双光子显微镜能够在细胞甚至是亚细胞水平上对***神经细胞的形态结构、离子浓度、细胞运动、分子相互作用等进行直接成像监测,而且能够进行光裂解、光转染和光损伤等光学操纵。同时,双光子显微镜能动态监测**在体内的生长和转移,并可对**治疗过程中*细胞的变化进行实时观测和评估。随着光学技术、荧光探针技术、计算机成像技术的发展,双光子显微技术会得到更大提升和更广的应用,未来不仅用于基础研究,也将扩展到临床应用。优势来源于其双光子光源的非线性光学效应。双光子显微镜授权公司

在深度组织中以较长时间对活细胞成像,双光子显微镜是当前之选。双光子和共聚焦显微镜都是通过激光激发样品中的荧光标记,使用探测器测量被激发的荧光。但是,共聚焦一般使用单模光纤耦合激光器,通过单光子激发荧光,而双光子使用飞秒激光器,通过几乎同时吸收两个长波光子激发荧光。双光子激发荧光的主要优势:双光子比共聚焦使用的更长的波长,所以对组织的损伤更小且穿透更深。共聚焦的成像深度一般为100微米,双光子则能达到250到500微米,甚至超过1毫米。另外,同时吸收两个光子意味只有度聚焦点处能被激发,所以不会损伤焦平面之外的组织,并且生成更清晰的图像。美国双光子显微镜厂家双光子显微镜将得到更大的发展与更广的应用。

双光子吸收理论早在1931年就由诺奖得主MariaGoeppertMayer提出,30年后因为有了激光才得到实验验证,但是到WinfriedDenk发明双光子显微镜又用了将近30年。要理解双光子的技术挑战和飞秒激光发挥的重要作用,首先要了解其中的非线性过程。双光子吸收相当于和频产生非线性过程,这要求极高的电场强度,而电场取决于聚焦光斑大小和激光脉宽。聚焦光斑越小,脉宽越窄,双光子吸收效率越高。对于衍射极限显微镜,聚焦在样品上的光斑大小只和物镜NA和激光波长有关,所以关键变量只剩下激光脉宽。基于以上分析,能够以高重频(100MHz)输出超短脉冲(100fs量级)的飞秒激光器成了双光子显微镜的标准激发光源。这也再次说明双光子显微镜的优势:只有焦平面处才能形成双光子吸收,而焦平面之外由于光强低无法被激发,所以双光子成像更清晰。WinfriedDenk初使用的光源是染料飞秒激光器(100fs脉宽、630nm可见光波长)。虽然染料激光器对于实验室演示尚可,但是使用很不方便所以远未实现商用。很快双光子显微镜的标配光源就变成了飞秒钛宝石激光器。除了固态光源优势,钛宝石激光器还具有较宽的近红外波长调谐范围,而近红外相比可见光穿透更深,对生物样品损伤更小。

随着技术的发展,双光子显微镜的性能得到不断地优化,结合它的特点,大致可以分成深和活两个方面的提升。要想让激发激光进入更深的层面,大致可从两个方面入手,装置优化与标本改造。关于装置优化,我们可以把激光束变得更细,使能量更加集中,就能让激光穿透更深。关于标本,其中影响光传播的主要是物质吸收和散射,解决这个问题,我们需要对样本进行透明化处理。一种方法是运用某种物质将标本浸泡,使其中的物质(主要是脂质)被破坏或溶解。另一种方法是运用电泳将脂质电解,进而让标本“透明度”提高。用双光子显微镜看看你的皮肤有没有重焕新生。

1990年初,当WinfriedDenk刚从康奈尔大学博士毕业准备前往瑞士读博后时,他看了一本关于激光扫描显微镜的书,从中了解到非线性光学效应——强光和物质的相互作用。当时,Denk有同事研究生物样品中的钙离子但苦于没有强大的紫外激光器和光学元件,于是他就想到如果使用双光子吸收就能够绕开紫外,换言之,与其通过一个紫外光子激发标记的钙离子,通过两个双倍波长的可见光光子也能激发相同的荧光。有了想法后马上实验。借了一套染料飞秒激光器,Denk联合他的导师WattWebb及其博士生JamesStrickler只用六个小时就完成了实验搭建,采集数据则用了两到三天,于是一篇里程碑式的文章就此诞生了。如果已经有了飞秒光,就可以几套双光子显微镜共享一台,只需分光即可。荧光双光子显微镜的原理

双光子显微镜的探测器,该怎么选用?双光子显微镜授权公司

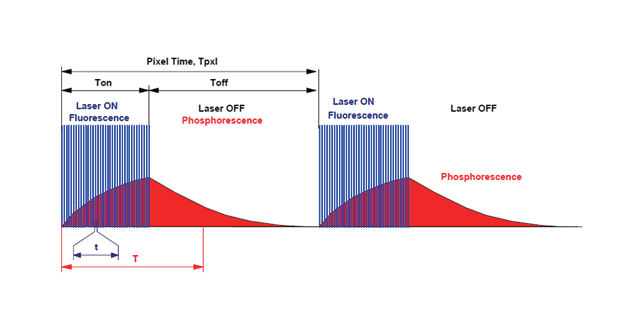

双光子显微镜是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术。双光子激发的基本原理是:在高光子密度的情况下,荧光分子可以同时吸收2个长波长的光子,在经过一个很短的所谓激发态寿命的时间后,发射出一个波长较短的光子;其效果和使用一个波长为长波长一半的光子去激发荧光分子是相同的。双(多)光子成像优势在于,具有更深的组织穿透深度,利用红外光,能够在层面检测极限达1mm的组织区域;因信号背景比高,而具有更高的对比度;因激发体积小,具有定点激发的特性,具有更少的光毒性;激发波长由紫外、可见光调整为红外激发,能够更加安全。双光子显微镜授权公司